环保先行者揭秘中国古代对生态保护的深刻理解

在漫长的历史长河中,中国古代就已经意识到了生态环境对于人类社会和谐发展的重要性。尽管当时科技水平有限,但他们通过哲学思考、文学创作以及日常生活中的实践,形成了一套相对成熟的生态保护理念。今天,我们来探讨一些中国古代关于生态保护的名言,以及它们背后的深刻含义。

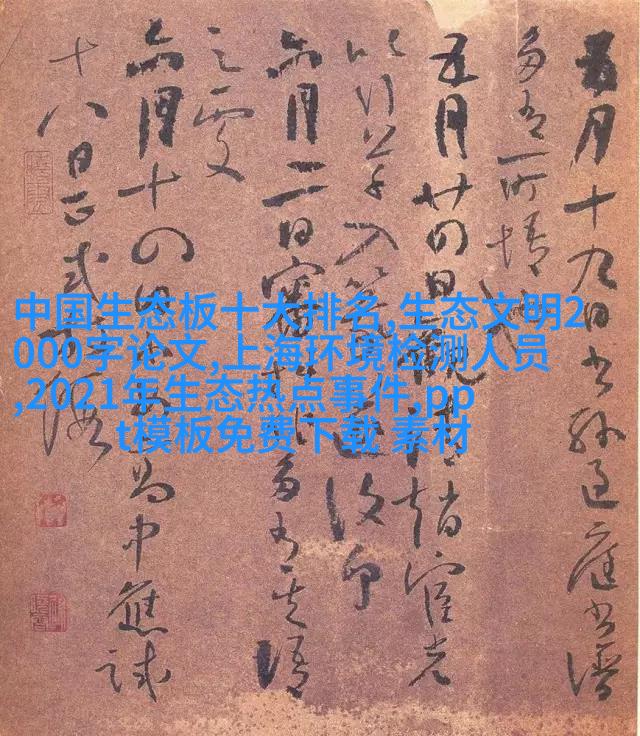

"天地不仁,以万物为刍狗。"

这句出自《庄子·大宗师》的话语,是一位早期思想家对于自然界无情与人间苦难之间关系的一种感慨。在这里,“刍狗”指的是被屠杀或吃掉的人类,而“天地不仁”则表达了自然界是无情且不可抗拒的一个巨大力量。这句话反映了一个观点,即人们应该尊重自然,不要过度干预和破坏它,因为我们自己也受自然法则所束缚。

"清风明月下,守护绿色地球。"

这是现代人为了传承和弘扬中华民族美好传统而创造的一句口号,它直接来自于中国古代诗人的心声。比如唐朝诗人李白在其《静夜思》中写道:“床前明月光,疑是地上霜。”这样的描绘不仅展示了诗人的艺术才华,也让后人认识到自然之美值得珍惜,这正体现出了古人对环境保护的关注。

"植树造林,为后世树立希望。"

这一理念源远流长,在春秋战国时期便已开始体现在实践中,比如《管子·内田篇》提到的“木本以养土”,强调了植树造林可以改善土壤质量,从而促进农业生产。而到了宋朝,一些书籍里会记录下民众参与植树活动的情景,如苏轼在其《东坡志林》中记载:“夫木本之利,无过于养土也。”

"山水相依,生命共存——研究儒家思想在生态环境中的应用与意义"

儒家作为一种哲学体系,其核心价值观包括礼、义、廉、恥等,它们都有助于构建一个和谐的人际关系网络,同时也推动人们培养出一种敬畏自然的心态。在孔子的教导中,他鼓励学生们去观察并学习周围的事物,如他说:“吾尝终日不食,我心未尝有一意求食者。”这种节制与自律实际上也是对资源使用上的节约,使得个人行为能够更好地融入大自然之中。

总结来说,中国古代关于生态保护的名言,不仅反映了当时社会经济文化状况,更是指导后世如何处理与自然世界关系的一种智慧。在面临全球性的气候变化挑战的时候,我们可以从这些智慧中汲取营养,对未来可持续发展有着积极意义。此外,还有许多其他方面,如植物分类学、动物鉴定等科学知识,也随着时间推移不断丰富,对应时代背景下的需求进行适应调整。如果能将这些深厚文化底蕴结合现代科学技术,将为实现真正的人类文明贡献自己的力量。这就是环保先行者的精神,让我们一起回望历史,并向未来迈进!